床ずれをはじめとするスキントラブルのリスクは、患者さんが高齢であればあるほど高まります。床ずれ対策の一環として、2種類の体圧分散マットレス「エバープラウドマットレス」「ここちあ利楽flow」(いずれもパラマウントベッド社)をご導入いただいた、原土井病院(福岡県福岡市)の皮膚・排泄ケア認定看護師 山田起代枝さんに、導入経緯や導入後の変化などについてお話を伺います。

【お話を伺った方】

原土井病院 皮膚・排泄ケア認定看護師

山田 起代枝 様

吟味の末に体圧分散マットレス100台を導入

――まずは、貴院の特徴と地域で果たしている役割についてご紹介ください。

当院は、21の診療科と396の病床を擁する地域の中核病院です。特徴の一つは、回復期リハビリテーションを主とし、地域に密着した病院として地域完結型医療に取り組んでいます。病床の内訳は、一般病棟(44床)、地域包括ケア病棟(156床)、緩和ケア病棟(30床)、特殊疾患病棟(46床)、回復期リハビリテーション病棟(120床)です。

入院する患者さんの約8割は75歳以上の方で、周辺地域の急性期病院ならびに開業医の先生方との協力を密にしながら、高齢者のケアに力を入れています。中でも当院の床ずれケアは歴代の先生方が構築されたもので評判が高く、介護施設を含めた院外からの依頼を積極的に受け入れています。

――静止型マットレス「エバープラウド」とエアマットレス「ここちあ利楽flow」を導入したきっかけを教えてください。

2023年3月、「エバープラウド」38台と「ここちあ利楽flow」62台の計100台を導入しました。他社の製品も含めてかなり吟味しましたが、当院の要望に最もマッチしていたので、最終的にパラマウントベッド社の製品を選びました。

看護スタッフの負担を軽減したかったことも導入のきっかけの一つです。従来使っていたエアマットレスは経年劣化もあり、性能にも不便さを感じていました。例えば、エアマットレスの設定。特に急性期の病棟では(慢性期でも)、患者さんの状態に合わせてベッドを移動することが多いのですが、従来のエアマットレスはコンセントを抜くたびに初期設定に戻ってしまい、そのつど設定入力をする必要がありました。それでは数値の入れ間違いも起こりやすく、何らかの接触でいつの間にか数値が変わっているといったトラブルも多かったのです。また、日中よりも夜間の方がスタッフの人数が少ない分、夜間の体位変換が看護スタッフの負担になりやすいことも、自動体位変換機能付エアマットレスの導入を後押ししました。

ベッドへの追従性が高まったことで姿勢の崩れを軽減

――2種類のマットレスをどう使い分けていますか。

「エバープラウド」は静止型の体圧分散マットレスなので、エアマットレスを使う前段階で使用しています。例えば、昼間は自立歩行できているものの床ずれリスクに注意を要する方、不穏な様子があってエアマットレスでは転倒・転落のリスクが高い方エアマットレスの浮遊感が苦手な方などに使っています。一方、エアマットレスである「ここちあ利楽flow」は、骨突出がある、拘縮があるなど床ずれリスクが高い方、すでに床ずれを保有する患者に使っています。どちらの体圧分散マットレスを適用するか判断に迷う場合は、院内の選択チャートを参考にしたり、私が皮膚・排泄ケア認定看護師として相談に乗ったりしています。

体圧分散マットレスの運用は、2種類とも病棟管理としています。各病棟に必要数配ったものを、裁量で自由に使えるスタイルです。ただし、院内全体の稼働率が分かるように、病棟の使用状況は一元管理しています。体圧分散マットレスが余ったり足りなかったりするときは、全体の使用状況を見ながら病棟間で融通しています。

――実際に「エバープラウド」を使ってみて、どんな変化がありましたか。

全身に大火傷を負ったため両足の切断を余儀なくされた患者さんが、ほぼ全身の皮膚を移植した後、全身状態を観察するために入院していました。

ベッド上で背上げをするとき、一般的には腰からつま先までの下半身でも体重を受けることで、姿勢の崩れを防ぐことができるでしょう。ただ、この方の場合はそういうわけにはいかなかったので、足方向に滑り落ちてしまいます。

ところが、「エバープラウド」を使い始めてからは、背上げによる姿勢の崩れが抑えられドレッシング材のずれが減ったことがありました。

体圧分散マットレスの屈曲性が高まるように施されたスリット加工により、ベッドへの追従性が高まったことが、功を奏したのではないでしょうか。

抜群の使いやすさで看護スタッフの煩わしさを払拭

――「ここちあ利楽flow」導入後は、患者さんにどんな変化がありましたか。

患者さんが不快に感じることなく体位変換や姿勢保持ができるようになりました。特に緩和ケア病棟には、痛みが強くて身体に触れられない方、終末期特有のむくみにより少し触っただけでもスキントラブルになってしまう方、身体の向きを変えようとするだけで呼吸状態が悪化してしまう方がいます。

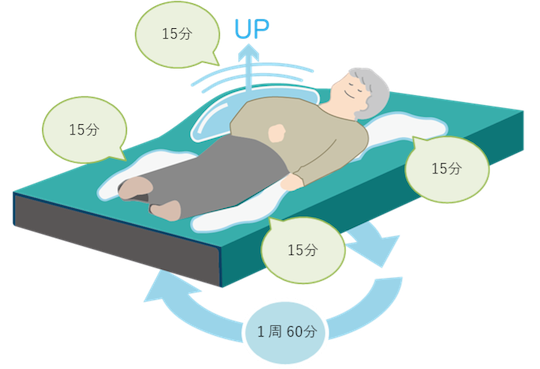

そうした方に対して「スモールフロー機能」を使えば、15分間に1つずつ、4つの彎曲形状のエアセル(スモールフローセル)が時計回りに膨張と収縮を繰り返すので、自動的に「小さな体位変換」が可能になります。また、「バックサポート機能」を使えば、ベッドの背角度が約30度以上になると4つのスモールフローセルが自動的に膨らみ、背上げしたときの姿勢保持をサポートしてくれます。

――看護スタッフの床ずれ対策への意識や実際のケアはどう変わりましたか。

早い段階からエアマットレスを使う場面が増えました。これまでは、初期設定に戻ってしまうといった煩わしさ、台数が足りない、安定感のなさからエアマットレス導入のタイミングがやや遅いと感じたことがあります。しかし、台数が増えたと同時に「ここちあ利楽flow」は安定感が高いので、それによりスタッフの固定観念が変わり、床ずれ対策の「初めの一歩」を踏み出せているのだと思います。

全自動運転という使い勝手の良さも早期介入の後押しになっています。院内の看護スタッフには看護師の他、准看護師や看護助手もいるので、全員に使い方を覚えてもらうのはなかなか難しいです。その点、全自動なら誰もが同じように製品の機能を提供できます。患者さんの体重設定も、搭載されているAIが自動的に検知・設定してくれるので、以前のような煩わしさがグンと減りました。ほとんどの病棟が導入直後からすんなりと扱えていたので、使い方を説明するために私が病棟を駆け回ることもありませんでした。

――今後、床ずれ対策としてもっと充実させたい、あるいは取り組んでみたいことはありますか。

2023年から、理学療法士さんと一緒に、看護スタッフを対象にポジショニングの指導に取り組んでいます。床ずれ患者さんを対象に、個別的なポジショニングの方法をポスターにしてベッドサイドに貼ったところ、参考にしてくれる看護スタッフが増えているようです。ラダー別の勉強会でも床ずれやスキンケアが導入され、頻度や内容を拡充して看護スタッフ一人ひとりの知見を高めていきたいと考えています。さらに、床ずれケアの根拠を深めるため、体圧分散マットレスの動きや振動と拘縮との関係性についても研究していきたいです。当院の床ずれケアがますます手厚くなるように、引き続き邁進していくつもりです。