皮膚のずれや摩擦を軽減するために除圧を行うことは、床ずれ対策として重要な手段の一つです。しかし、ただ実施すればよいわけではなく、患者さんに負担をかけずに行うことがより質の高いケアにつながります。そこで今回は、床ずれ対策を強化するために介助用グローブを導入した長岡中央綜合病院(新潟県長岡市)の取り組みをご紹介します。同院岩城杉子さんに、導入の経緯や運用、スタッフへの周知などについてお話を伺いました。

【お話を伺った方】

岩城杉子様(長岡中央綜合病院 皮膚・排泄ケア認定看護師)

目指したのは「苦しくない除圧ケア」

――まず、貴院の特徴についてご紹介ください。

当院は、新潟県の中央に位置し、地域医療の中核を担う病院です。1935年に開院し、現在では34の診療科と500床を有しています。

地域がん診療連携拠点病院や地域医療支援病院など複数の認定を受けており、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所も運営、看護専門学校も隣接しています。地域医療に貢献することを目指し、予防・保健・福祉活動にも全力で取り組んでいます。

――介助用グローブを導入したきっかけを教えてください。

介助用グローブを導入したのは、患者さんにできるだけ負担をかけずに除圧を行いたいと考えたからです。床ずれ対策は、看護の基本技術の一つであり、特に自立度が低下している患者さんにとっては欠かせません。例えば、食事をする時のようにベッドを背上げした状態で長時間過ごす場合、背抜き(背部の圧抜き)がとても重要になります。一般的には、患者さんの体を前傾させて背抜きを行いますが、呼吸状態が不安定な方や循環動態が変動しやすい方、痛みが強い方は、わずかな体動でも酸素飽和度(SpO₂)や血圧が大きく変化したり、痛みが増強することがあります。

そのため、患者さん自身が「なるべく動かさないでほしい……」と感じていることも少なくありません。しかし、同じ体勢を続けることで特定の部位に体圧が加わり続け、床ずれのリスクが高まるという悪循環に陥ることがあります。体圧分散マットレスの使用だけでは十分にリスクを軽減できない場面もあり、もどかしさを感じていました。

そうした中、皮膚・排泄ケア認定看護師として学会に参加していた際に、パラマウントベッド社の「マルチグローブ」と出合いました。 このグローブは、介助者が片手または両手に装着し、背上げ後の患者さんの体とマットレスの間に手を差し込み、接触面をなでるようにすることで、圧抜きができるといった製品です。この方法であれば、患者さんの体勢を大きく変えることなく除圧ができるため、身体的・精神的な負担の軽減につながると考え、導入することにしました。

――現在は、使い捨てタイプのグローブを使用しているようですが、変更した理由を教えてください。

実際に運用してみると、いくつかの課題が明らかになったのです。マルチグローブは繰り返し使用できる一方で価格面の負担が大きく、また全スタッフが積極的に活用するかどうかが未知数だったため、まずは各病棟のナースステーションに数個ずつ配置するかたちで導入しました。その結果、「使いたい時にベッドサイドにない」という状況が頻繁に発生し、使用したい場面で常にベッドサイドに配置できる運用方法が課題となりました。加えて、複数の患者さんに同じグローブを使うことになるため、感染対策の面でも課題が残りました。

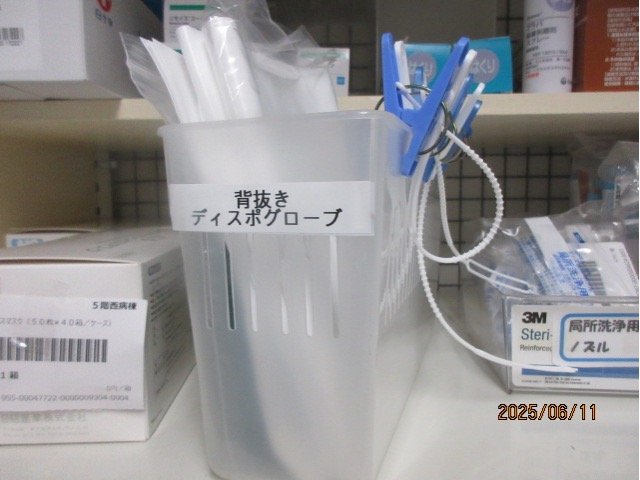

そこで現在は、価格・利便性・感染管理の観点から、同じくパラマウントベッド社の「ディスポグローブ」という使い捨てタイプのグローブを採用しています。ディスポタイプであれば1枚当たりの単価がマルチグローブよりも安価なため、患者さんのベッドサイドにあらかじめ複数枚を常備でき、使用のたびに取りに行く手間がなくなりました。また、使い捨てなので他の患者さんとの共用が避けられ、感染管理にも配慮して使用できるようになりました。

いつも手元にあるから、迷わず除圧できる

――どのようにグローブを運用していますか。

病院が一括購入し、各病棟に必要枚数を配布していますが、グローブの交換頻度や運用方法については各病棟の裁量に任せています。そのため、入院から退院まで左右1枚ずつの1セットで十分なケースもあれば、破損して途中で交換が必要になるケースもあります。病棟によって扱う疾患や患者さんの自立度が大きく異なるため、一律の基準を設けずに、現場で柔軟に対応しやすくしました。

設置場所については、現在、すべてのベッド柵(足元側)に洗濯バサミで固定するスタイルにしています。導入当初は、日常生活自立度がBランクやCランクの患者さんに限定して使用する方針だったので、該当患者さんが入院したり、自立度が低下したりするタイミングでベッドサイドに配置していました。しかしこの方法では、「必要な時に手元にない」という状況がたびたび発生したのです。こうした実態を褥瘡対策委員会で検討・調査した結果、「使う機会がない患者さんもいるが、いざという時にすぐ使える環境を整える方が効率的」という意見が多かったため、すべてのベッドにあらかじめグローブを設置する運用へと変更しました。これにより、看護師がベッドサイドに持参し忘れることがなくなり、必要な場面で確実に使用できるようになっています。なお、看護師同士で同じグローブを共用することになりますが、感染予防の観点から、すべての看護師が常に手指用アルコールを携帯し、使用前には必ず手指消毒を行うことを徹底しています。

――院内に浸透させるために、どのような取り組みをしましたか。

グローブの導入にあたっては、使用方法の説明だけでなく、体験会や床ずれに関する事例の共有など、さまざまな工夫を重ねてきました。まず、導入直後に私から褥瘡対策委員会のメンバーへ使用方法を説明し、そこから各病棟の看護スタッフへと広げるかたちを取りました。しかし、説明だけでは十分に浸透しないと感じたため、除圧の効果を実感してもらえるよう、実際に体験できる機会も設け、看護師役と患者役を交代しながら、グローブで除圧した場合、除圧しなかった場合の間隔を比較してもらいました。「やっぱり除圧してもらうと楽」「グローブを使うと全然違う」といった声が多く聞かれ、ベッドサイドへの設置率も上昇。スタッフの理解と関心が着実に深まっていることを実感しています。使用後のグローブがベッド柵に掛けられているのを見かけると、実際に活用されていることが分かり、スタッフの頑張りを実感します。

また、床ずれに関する事例の共有も、スタッフの意識向上に効果的でした。例えば、長時間の背上げによって床ずれが生じたケースでは「体圧分散マットレスを替えるだけでなく、他に除圧の工夫ができなかったか」といった視点で振り返ります。こうした実例を褥瘡対策委員会で共有し、病棟へフィードバックするという地道な取り組みをコツコツと続けることにより、スタッフ一人ひとりのケアの質が少しずつ高まっていくと感じます。褥瘡対策チームでは、チーム全体で除圧に取り組む姿勢を大切にしているので、看護師だけでなく看護助手やご家族にもグローブを使った除圧をお願いしています。特に看護助手は、環境整備、物品補充、食事介助などで患者さんに関わる機会が多く、非常に頼もしい存在です。

除圧ケアとともに、安楽も届けたい

――床ずれ対策について、看護スタッフの意識や実際のケアはどのように変わりましたか。

グローブを使用する場面やタイミングが、確実に増えました。例えば、食事のためにベッドを背上げする時だけでなく、ベッドを戻した後や長時間同じ姿勢で過ごしている時にも除圧するなど、その必要性がより広く認識されるようになりました。また、不穏傾向のある患者さんや夜間のケアにおいても、大きな効果を発揮しています。不穏の患者さんは、良肢位を整えても自力で体勢を戻してしまい、その際にずれや摩擦が生じることがあります。また、終末期をはじめとする睡眠リズムが不安定な患者さんは、睡眠薬の力を借りてようやく入眠できるケースも少なくありません。そのような状況下では、体位変換によって睡眠を妨げてしまう可能性があります。その点、このグローブを活用して、患者さんの身体とマットレスの間に手を滑り込ませれば 、ずれや摩擦を軽減した安楽の提供に役立てることができます。

看護師は、患者さんの苦痛を強いてでも体位変換が必要ではなく、グローブによる除圧の手段によって、患者さんの身体的・精神的負担を抑えられることがわかり、「積極的に除圧しよう」という意識に変わってきているように感じています。

――今後、床ずれ対策においてもっと充実させたいことはありますか。

今後は、患者さんの移動場面においても、グローブを積極的に活用していきたいと考えています。患者さんの状態は、体格のしっかりした方、痩せて皮膚が薄い方、全身に浮腫がある方などさまざまで、それぞれに応じた配慮が求められます。このグローブを使用すれば、肌へのストレスを抑えながら、よりスムーズかつ安全に移動をサポートできると感じています。特に期待しているのが、夜間帯での活用です。夜間はスタッフの人数が限られているため、看護師1人当たりの業務負荷が大きくなりがちです。グローブを活用することで移動介助時の摩擦を軽減し、腰痛などの身体的負担の軽減にもつながると考えています。

グローブのことは、院内のスタッフだけでなく学生にも伝えています。私は毎年、看護専門学校で講師として床ずれ対策について指導しており、その中でグローブの使用方法を紹介しています。実際にグローブの特性を体験した学生たちが、卒業後に現場でその知識と経験を生かしてくれることを期待しています。

こうした活動を今後も積み重ねながら、グローブの活用をさらに院内に浸透させていきたいですね。当院の看護部の理念には、「私だったら、私の家族だったらどんな看護を受けたいのかを考えて看護を提供する」という温かい思いが込められています。その理念の下、これからも患者さん一人ひとりに温かい心を持って寄り添いながら、知識と技術を高め続けていきたいと思います。